N° 1282 | Le 27 octobre 2020 | Par Marianne Chataignier, éducatrice spécialisée | Échos du terrain (accès libre)

Il est des enfants qui sont si loin des professionnels qu’il faut

à ces derniers une patience infinie, une bienveillance sans limite

et une inconditionnalité sans faille pour réussir à s’en approcher petit à petit.

Marianne Chataignier nous en fait la démonstration.

Ismaël, c’est l’aîné. Il porte le prénom de feu son oncle, le frère jumeau de son père. Déni de grossesse. Déni d’existence. Déni de vie. L’éducateur du Service d’accompagnement progressif en milieu familial (SAPMF) qui me présente la situation porte en lui tout le désir de quatre vies à confier. Je ne les ai pas encore rencontrés que, déjà, je sens cet attachement qu’il me transmet. Un creux se fait en moi, un creux qui accueille leur image. Un creux dans ma poitrine qui reçoit la voix de l’éducateur. Je ne perds rien de ses gestes, de ses mots.

Ismaël. Il est là, le regard plongé vers le sol, tendu vers l’autre, toujours à l’affût. Il a deux grands yeux bleus. Bleu comme le ciel. Bleu comme le vide. Ismaël. La première fois, c’est avec ses frères et sœur qu’il est venu. Il a 8 ans. Tous les quatre, les uns contre les autres, apeurés. Des animaux sauvages, fragiles, vulnérables. Ils me font penser à une portée de chatons tremblants, abandonnés par leur mère. Est-ce qu’il arrive qu’une chatte dévore ses chatons ? « Sauvagerie maternelle » (1), les mots d’Anne Dufourmantelle me reviennent.

J’échange avec leur éducateur qui les accompagne pour visiter ce lieu qui deviendra leur foyer. Un foyer. Feu. Cheminée. Choyer. Foi. Il faudrait les apprivoiser ces petits chatons. Je m’approche doucement. Pause. Rétention. Poumons pleins. Le souffle chuchotant. Souffle chaud, retenu. À pas de loup. À pas de chat. Sans geste brusque. Il faut qu’ils me voient venir. Que je ne les surprenne pas. Il faut qu’ils s’acclimatent lentement à ma présence.

Je sens bien que les mots ne les atteindront pas, que les mots les effraieront. Je me surprends moi-même lorsque je m’observe mimer les bruits d’animaux… Il faut qu’ils devinent. Alors ils osent timidement : « Huuuuu. Huuuuu… » fais-je, « le cheval » dit Mohamed à demi-mot à l’oreille de son frère Omar. Je continue : le cochon, la poule, le mouton… Je vois leurs corps qui se détendent peu à peu. Leurs regards qui se lèvent à peine. Ils sont là depuis plus de deux heures et nous n’avons pas encore eu de contact visuel. Plus tard, leurs grands-parents me raconteront : « lorsqu’ils sont arrivés chez nous, ils étaient vraiment sauvages. Les premiers temps, dès qu’un voisin passait, ils se cachaient tous les quatre sous la table. »

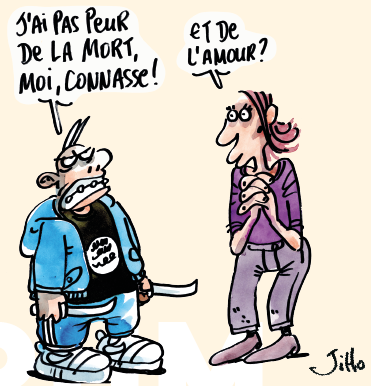

Ils sont arrivés depuis maintenant plus de quatre mois. Mohamed et Ismaël sont accueillis sur la même maison, ils partagent la même chambre. Je commence à préparer le repas. Ismaël veut cuisiner avec moi. Dès son réveil, il m’a semblé contrarié. Fermé. Tendu. Sa mâchoire est crispée. Il réagit un peu à mes sollicitations. Je le taquine. Il rit, tourne en rond. Il essaie de jouer au caïd. Puis laisse son regard se jeter dans le vide. Je l’interpelle, il rit à nouveau. Me montre sa force. « Tu crois que je suis une mauviette hein ? » Il installe les oignons sur la planche à découper, grimpe sur le plan de travail et attrape un des couteaux de cuisine, rangés là en hauteur, inaccessibles à une taille d’enfant. Il commence la découpe. Me demande sans cesse de regarder ce qu’il fait. Il est agile et méticuleux. « T’as vu que je suis pas une mauviette hein ? », « c’est quoi une mauviette, Ismaël ? », « moi, j’suis plus fort que toi, j’ai pas peur de me battre, j’ai pas peur de la police, j’ai pas peur de la mort ! », une mauviette c’est quelqu’un qui a peur de la mort ? Sans que nous ayons à répondre à cela, il en revient aux oignons, au repas que nous préparons ensemble. Je le sens, à côté de moi. Il cherche comment contenir ce qui pulse. Sa mâchoire se serre à nouveau. Ses gestes sont incertains. Je sens son mouvement, fin et vif, comme l’aiguille qui dessine le tracé d’un électrocardiogramme. Et ce que ça va tenir ? Est-ce que les mots vont suffire ? Est-ce que notre implication dans l’action va l’accrocher, le raccrocher à cet ici et maintenant ? Le couteau à la main, la peau frémissante, les muscles raidis, les membres désarticulés. Les jambes portent un corps qui ne sait pas où aller. Les jambes piétinent, tournent autour de moi dans la cuisine. S’éloignent. Se rapprochent. Les mots désarticulés. Je ne saisis plus la logique du langage. La police. La mort. L’Algérie. Tuer les flics. Pas peur. La prison. Les terroristes ne vont pas en prison. Buter les flics. Pas mourir. Partir. Les terroristes ne meurent pas. Les juifs. Le feu. Pas chez moi. Ici, c’est pas chez moi. Les flics. Fuguer. « Je suis pas une mauviette, frappe moi ». Tuer les terroristes. « Allah akbar ». « Handek ! » (2).

Le couteau sous la gorge, Ismaël dit encore qu’il n’a pas peur de la mort. Qu’il tue les flics. Qu’il est né pour tuer. Quelque chose est désincarné. Une mise en scène. Une mauvaise interprétation du rôle. Je sais qu’il ne se fera là aucun mal. Pourtant : j’ai peur moi, j’ai peur de ton couteau, j’ai peur que tu aies mal, j’ai peur que tu meures, parfois j’ai peur de la mort.

J’ai envie de le prendre dans le creux de mes bras. Lui dire que tout ira bien. Le bercer. Caresser ses cheveux noirs. Essuyer les larmes de ses grands yeux secs. Ses grands yeux qui ne pleurent pas. Lorsqu’il est assailli par ces images morbides, aucun mot ne le rattrape. Il s’engouffre. Son corps vient chercher le mien. Je sens qu’on en arrivera là. Qu’on en arrivera là, par la force. Par la force des choses sans doute. « Je suis pas une mauviette, frappe moi. » « Si tu me frappes pas, je vais te montrer. » Sa main est déjà sur ma gorge. Ma main est déjà sur la sienne. Mon bras est déjà autour de ses épaules. Nos corps sont déjà au sol. Il hurle « lâââche moi ». Je ne te lâcherai pas, Ismaël. Il hurle encore. Longtemps. Il hurle et il pleure avec ses grands yeux secs qui fixent le vide. Je crois qu’une larme coule sur ma joue. D’épuisement la tension se relâche. Je sens presque les battements de son cœur. J’entends presque les voix des autres enfants. La vie qui reprend.

Lentement, très lentement, nos muscles se détendent. Je décolle doucement mes bras de son buste. Avec précaution. Comme pour ne pas réveiller l’enfant endormi. Se détacher. Sans geste brusque. Sans un bruit. Le souffle retenu. À pas de loup. À pas de chat.

Lentement, très lentement, nos muscles se détendent. Je décolle doucement mes bras de son buste. Avec précaution. Comme pour ne pas réveiller l’enfant endormi. Se détacher. Sans geste brusque. Sans un bruit. Le souffle retenu. À pas de loup. À pas de chat.

Ismaël vit ici depuis trois ans. Des crises il y en a eu tellement. Des mots aussi. Toujours les mêmes. Les crises ont changé. Elles ne disent plus tout à fait la même chose. Elles ne crient plus autant. Elles n’engagent plus tout entier les corps. Elles s’espacent. Elles ponctuent le temps, en pointillé. Le temps de l’absence. Ce matin, j’attends Ismaël dans la petite pièce qui fait office de salle de classe. Fractions et nombres décimaux au programme. Les enseignants envoient chaque jour le plan de travail. Ismaël m’entend éternuer en descendant. « Laisse tomber, Marianne on peut pas faire école, t’as le Coronaakbar ! »

(1) « La sauvagerie maternelle » Anne Dufourmantelle, Éd. Clamnn Levy, 2016

( 2 ) « Attention ! fais attention »